Money, money, money

So verbringe ich aktuell einen nicht unerheblichen Teil meines Tages im Bad mit Gurgeln, Spülen, Sprayen, Tropfen, Tupfen, Wärmen, Salben, Cremen und noch mehr Mundhygiene als sonst. Über diesem neuen Hobby darf ich nicht vergessen, die diversen Tabletten, Pillen, Pulver und Zäpfchen gegen Magenprobleme, Harnwegsinfektionen oder bakterielle Vaginose sowie für eine gesunde Darmflora und ein stabiles Immunsystem einzunehmen und meine Hände und Füße bezüglich anfänglicher Missempfindungen (Kribbeln und Brennen) zu versorgen. Zudem gilt es, den ganzen Tag über literweise Tee zu trinken, alles gut durchzuspülen und sich regelmäßig zu bewegen. Aber was hadere ich, schließlich habe ich sonst nichts zu tun (#Emotionen Pause machen).

Die Sache mit dem Geld ist da schon existenzieller. Einen Teil der Spezialausrüstung übernimmt zwar die Krankenkasse, den Rest zahlt man jedoch höchstselbst. Dazu kommen die schier zahllosen Zuzahlungsbeträge: nicht nur für die verschiedenen Medikamente gegen Übelkeit, Erbrechen, Thrombose, Verstopfung, Schmerzen, Stomatitis, polyneuropathische Sensibilitätsstörungen oder zur Bildung weißer Blutkörperchen, sondern auch für die Zytostatika selbst sowie für die Antibiotika, die zur Behandlung einiger Nebenwirkungen erforderlich sind. Bei den regelmäßigen Taxifahrten in die Tagesklinik und zurück wird ebenfalls ein Eigenanteil fällig, zumindest bei der ersten und der letzten Tour der Serienfahrt; beim Jahreswechsel wird von vorne gezählt. Summa summarum läppert es sich. Natürlich gibt es die Möglichkeit, bei der Krankenversicherung einen Befreiungsantrag für Zuzahlungen zu stellen, wenn diese die persönliche Belastungsgrenze überschreiten – vorausgesetzt, man kann alle entsprechenden Nachweise vorlegen, das kostet dann eben wieder Zeit und Nerven.

Ab in die Sofortrente

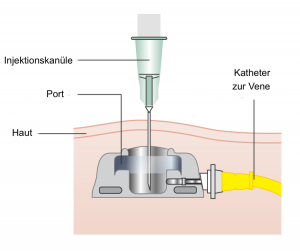

Weitere monetäre Kosten verursachen die aktuell benötigten FFP2-Masken (auch für die Brut), da man immunsupprimiert zur Risikogruppe zählt und von zusätzlichen Infektionen derzeit eher absehen sollte, Betäubungspflaster gegen den Port-Anstech-Schmerz, auf die ich allerdings aus Allergie- und Kostengründen künftig verzichten werde, und nicht zuletzt die Anschaffung mehrerer Schlafanzüge wegen nächtlicher Entgiftungsorgien. Menschen, die auf eine Haarattrappe Wert legen, müssen zudem noch ihre Perücke mitfinanzieren, da sparen mir mein Pragmatismus und die Zwergenmützen von Frau Zirkus bares Geld.

Damit ich mir den ganzen Spaß und noch viel mehr leisten kann, hat Chéri sich jüngst etwas ganz Besonderes einfallen lassen und mich mit einem Mega-Jahreslos beglückt, mit dem ich mindestens eine monatliche Sofortrente gewinnen werde, wenn nicht gar wöchentlich eine Million. Sollte dieser Plan nicht aufgehen, werde ich es mit ABBA halten und beim Glücksspiel in Las Vegas oder Monaco ein Vermögen machen. Denn wie sagte schon der Milliardär Aristoteles Onassis, der es schließlich wissen musste? „Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen.“