Versorgung de luxe 24/7

So bekomme ich – gerne dienstags vor der Chemo – unzählige Mails, Nachrichten und Postkarten mit guten Wünschen und Durchhalteparolen sowie Feedback und Kommentare zu den Wunderkrebs-Artikeln, inklusive tollen neuen Tiervideos und Drecksack-Verfluchungen. Immer wieder ruft jemand aus der Wunderbra-Gemeinde an, um sich nach meinem werten Befinden zu erkundigen. Die Nachbarin überreicht mir ein entzückendes Blumensträußchen, die über mir residierende Herrgöttin stellt uns selbst eingemachtes Obst vor die Tür. Die Wagenburgerin bringt Kuchen, und die Huberin versorgt uns regelmäßig mit ihren sagenhaften Nusshörnchen sowie selbst gefilzten Pantoffeln für alle („Ihr braucht doch warme Füße!“). Beide bescheren mir im Übrigen sensationelle Ausflüge mit Kühen, Schafen und Ziegen, die Ammertanten hingegen schleppen mich mit Hunden durch die Wälder. Ceylon spendiert mir eine Riesentüte Fettcremes und aktiviert mich unermüdlich zu Oma-Runden um unser Lieblingsflüsschen. Eine Freundin von Hotti schenkt mir einen selbstgezogenen Ableger von ihrem chinesischen Glücksbaum. Hotti und Lotti wiederum überreichen mir zur ersten Chemo-Sitzung ein winziges Gläschen mit Katzenhaaren und Glitzersternchen, da ich angekündigt hatte, zur Entspannung die Katze mit in die onkologische Tagesklinik zu nehmen.

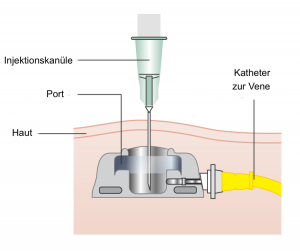

Ma Baker jagt mir als professionelle Ex-Schwester nicht nur die bösen Knochenspritzen in den Bauch, da ich für derlei Geschichten zu hysterisch bin, sondern versorgt mich auch mit anspruchsvoller Literatur wie Landzauber und Landlust. Mrs Robinson unternimmt wiederholt kleinere Spritztouren in die einschlägigen Supermärkte und rettet sowohl uns als auch die Katzen vorm spontanen Hungertod. Ganz besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die Premium-Pflege von Santa Fanta: Sie ist immer wieder schneller als die Hamster und jagt uns Reis, Nudeln, Spätzle und Toilettenpapier. Zudem – und das werde ich ihr nie vergessen – gibt sie den royalen Lieferservice und bringt uns verlässlich jeden Mittwoch ein warmes Essen. Wir haben vereinbart, dass ich mich spätestens revanchieren werde, sollte sie eines trüben Tages vor mir dement werden.

Ab in den Lockdown

Anfang Dezember regnet es ganz zauberhafte Adventskalender, Tees, Plätzchen, Schokolade und gedörrte Apfelschnitze, und der gute Robbie Williams veröffentlicht und widmet mir sein erstes Weihnachtsalbum. Der weltbeste Chéri beglückt mich mit einem Jahreslos der Deutschen Fernsehlotterie, um mich schnellstmöglich in die Rente zu schicken, sowie mit einem kraut&rüben-Abo, hängt uns einen gigantischen Mistelzweig in die Küche, cremt mir ein ums andere Mal ebenso hingebungsvoll wie rückfettend den vertrockneten Rücken und die papierne Glatze ein, jagt Lebensmittel, Weihnachtsgeschenke und -bäume und übernimmt dauerhaft das wochenendliche Kochen. Zur Krönung bezwingt er heroisch seinen inneren Schweinehund und geht tatsächlich mit mir spazieren, und das mitten im Winter – mein Held!

So ätzend diese letzten Monate waren, so wunderbra und wichtig war es, Euch, in welcher Form auch immer, mit an Bord zu haben und gemeinsam den Drecksack in Grund und Boden zu verfluchen – tausend Dank! Und nun, liebe Gemeinde, lasst uns in den Lockdown bzw. in die Winterbra-Pause gehen, unter der Nordmanntanne tief durchatmen und nächstes Jahr gestärkt den ganz großen Reset-Button drücken.